陳氏太極拳之起源與傳承

西元1368年至1398年大明帝國洪武年間,陳氏祖先陳卜身帶通背拳武藝,率領族人從山西洪洞縣遷居河南溫縣常陽村。

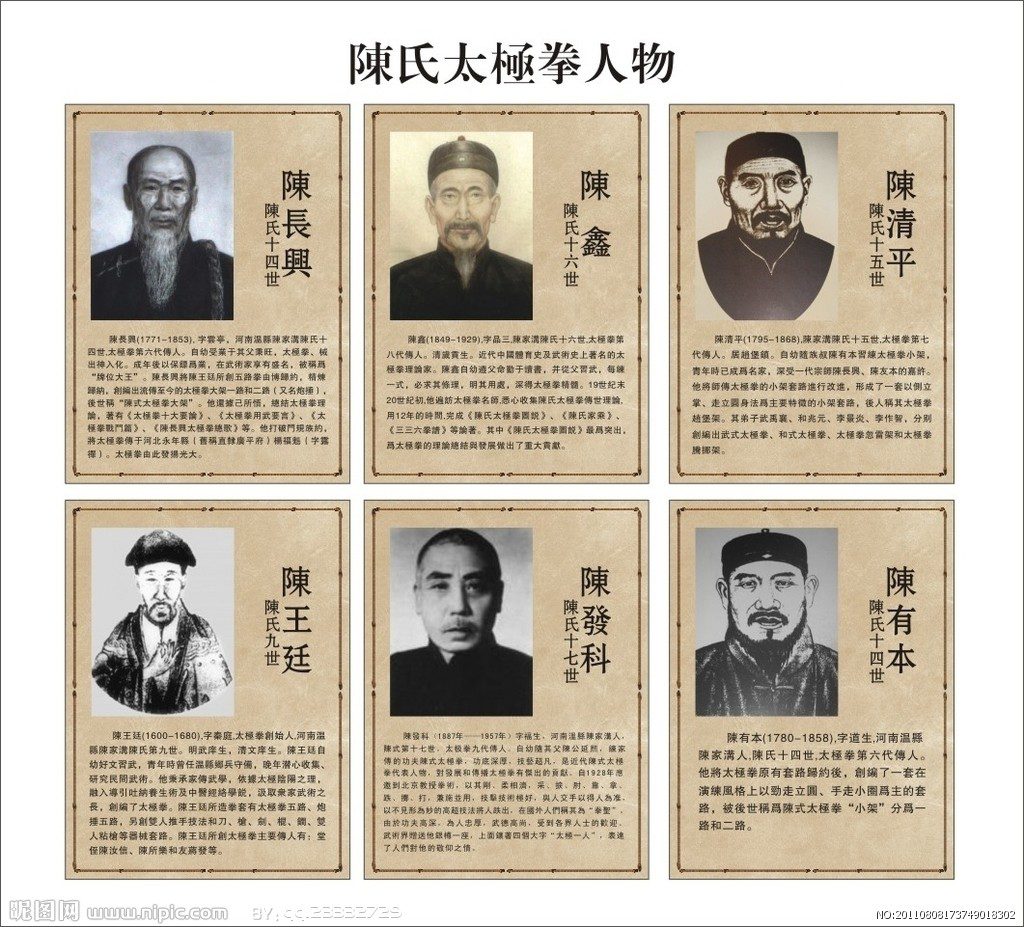

大明帝國末,繁衍至陳氏第九世陳王廷宗師(創始人),以家傳通背拳參易理、深研黃庭經。以陰陽開合之理法,參以戚繼光拳經,編造拳架七套,還有散手、短打、及兩人對練的擖手,其獨特內化運轉之纏絲勁,形成巧妙無比之太極拳。日後經由陳氏拳藝更衍生出楊、吳、武、孫等各式的太極拳,且各有所長,實屬極為珍貴上乘的傳統武術。

大清帝國時期,陳長興(1771—1853)河南温縣陳家溝人,字雲亭,(陳氏十四世),太極拳第六代傳人,由其父陳秉旺所傳(陳氏十三世)。祖傳拳架七套,經歷代陳氏祖輩研習後由博而約,精煉改良,僅練十三勢長拳頭套(一路),一套砲捶(稱為二路),十三勢長拳頭套後來人稱為太極拳之老架或大架。陳長興行拳立身端正,落地生根,不偏不倚,穩如泰山,故人稱其為 “牌位大王”,無論由人怎樣,推、擠、拉、扯,其樁步絲毫不動。

陳長興先以保鏢為業,走鏢山東。清道光年間,河北廣平府永年城西大街「泰和堂」東主,陳德瑚(陳家溝人)僱用陳長興護院,教店員武術,保店自衛,少年楊露禪、李伯魁(同是永年人),在此學得陳長興長拳,後來楊露禪隨陳長興再投保鏢行業,後來留在北京都設館授徒。

楊露禪(1799-1872),名福魁,直隸(河北)永年人,太極拳成名的關鍵人物,楊氏太極拳開宗立派人。

陳耕耘(陳氏十五世)繼承父親山東保鏢事業,光緒年間,山東萊州地界盜賊蜂起,幸有豫省拳師陳公耕耘保鏢至此,以驚人技藝力戰賊魁一舉全殲,萊州百姓為其立碑曰:

“數年來,萊州地界盜賊蜂起,打家劫舍,強搶民財,來往商客,黎民百姓,深受其害,苦不堪言,雖官軍屢次剿捕,收效甚微。幸有豫省拳師陳公耕耘,保鏢至此,隻身闖入賊巢,捨命拚殺,力戰賊魁,一舉全殲。解百姓以倒懸,救商賈出苦海,可謂英雄虎膽,武功蓋世。萊州各界士農工商,三教九流,感其大恩,無以回報,特聚斂銀兩,立碑記之,以傳後世。”

1900年左右,當時在山東省任巡撫的袁世凱(後來任中國第一任總統),在萊州縣界見山東人為河南人陳耕耘公所立碑記,心暗思索齊人魯地乃英雄豪傑之地,武林高手輩出,能為異鄉人立碑頌其武藝,實為罕見。遂派人到陳家溝訪邀耕耘公,到陳家溝知耕耘公已作古多年,故力邀請陳延熙公(陳氏十六世)到魯授藝。請了陳耕耘的兒子陳延熙去教他的兒子們練拳,共教了六年有餘,後又受清光緒三十年(1904年)進士杜嚴(新中華民國時期河南都督府秘書長)之邀到府邸授拳其子杜毓澤,陳延熙(享年八十一歲)就是陳發科的父親。

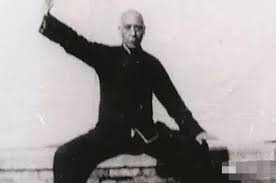

陳氏太極拳世代相傳,但拘泥於家傳拳術,故鮮為人知,直到陳氏第十七代宗師陳發科先生,於1928年受邀至北平公開授拳,由於功夫純厚,獨步一時,至此陳氏太極拳才流傳開來。

陳發科(1887-1957),字福生,陳家溝陳氏十七世,是陳氏十四世“牌位大王”陳長興曾孫,師承其父陳延熙公,是陳氏太極拳承前啟後的一代大師。陳發科先生1928年應許禹生等人邀到北京傳拳,以“挨著何處何處擊,將人擊出不見形”的高超技藝受到北平武術界的嘆服,開始在北平傳拳,改變了“誰知豫北陳家技,卻賴冀南楊氏傳”,是陳家溝陳氏太極拳發展的一個重要的里程碑。

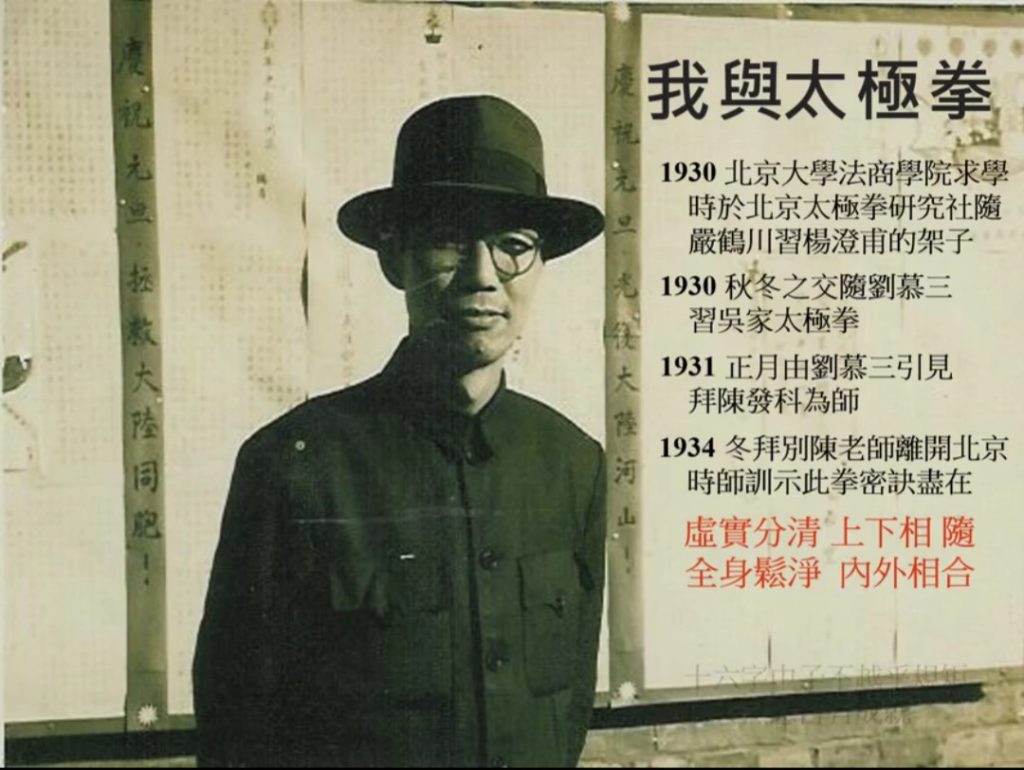

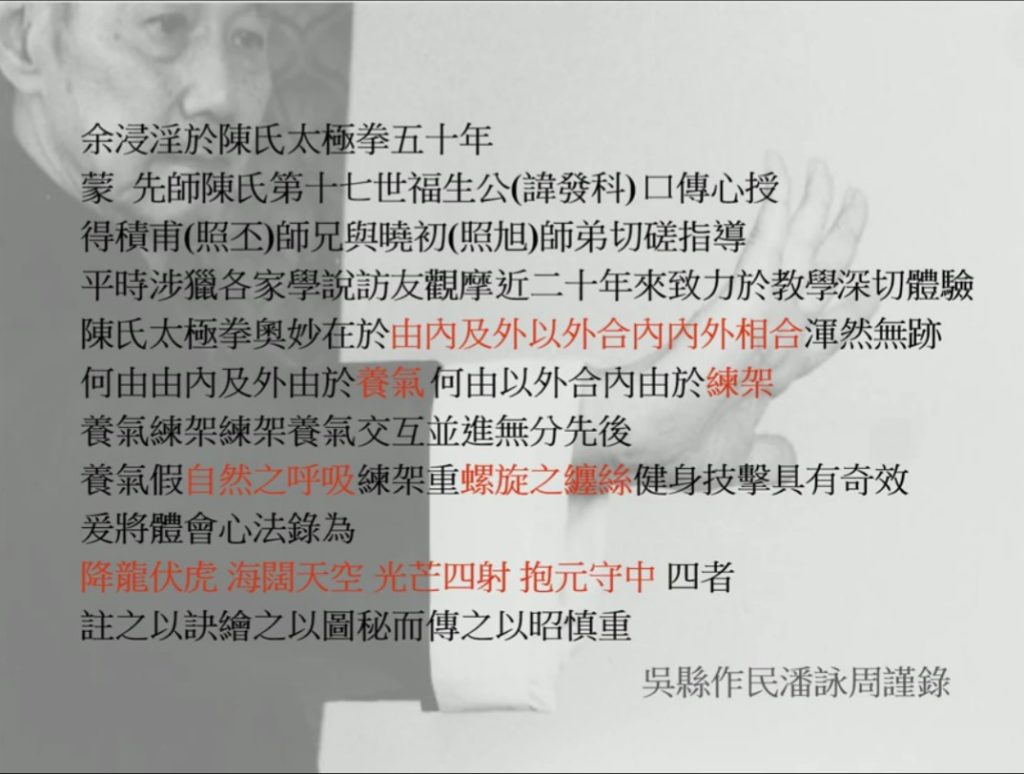

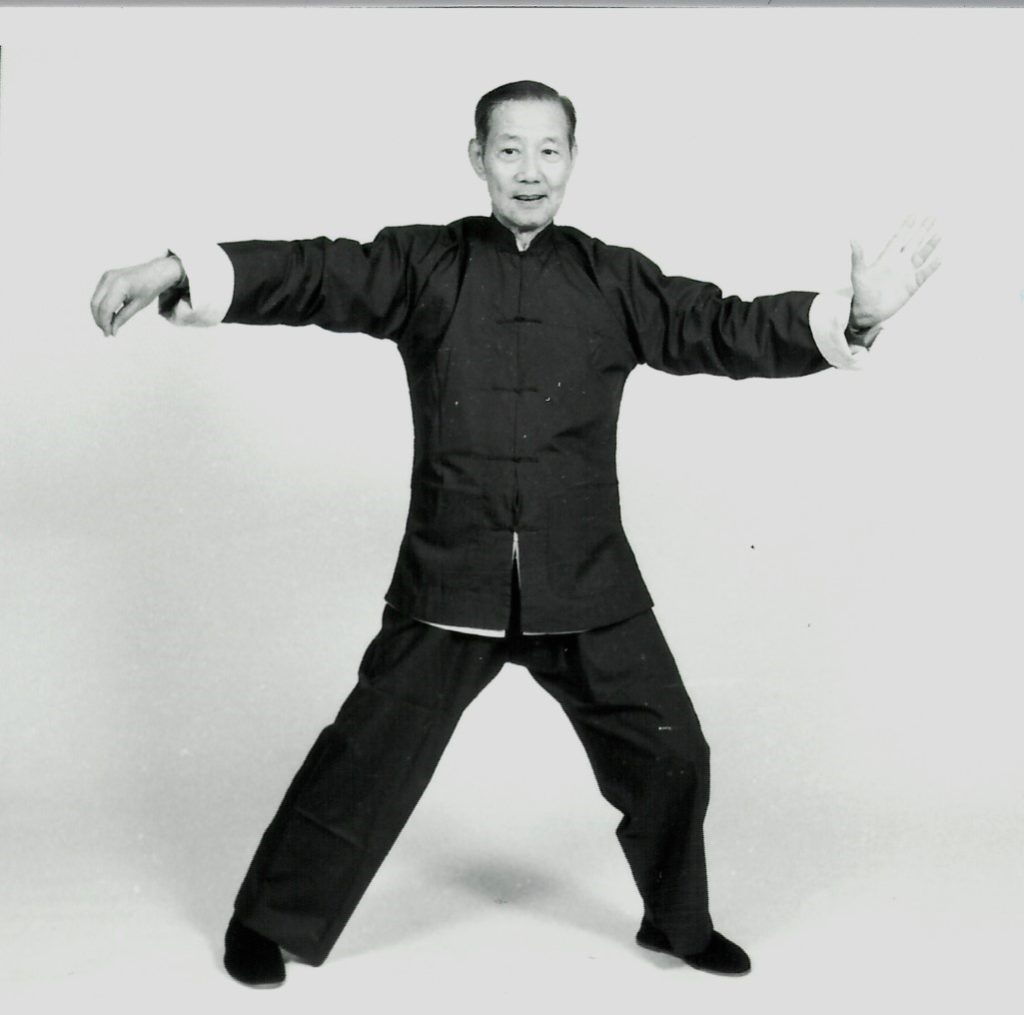

潘詠周先生為陳氏第十七代宗師陳發科先生嫡傳弟子,於1932年1月,從陳發科先生學習陳氏太極拳,為當今陳氏太極拳在臺灣極重要之傳承人物。

潘詠周大師生於西元1905年10月9日卒於1996年11月2日,字作民,號新之,中國江蘇吳縣人,於西元1931年春,拜陳氏第十七世宗師 陳發科先生習陳氏太極拳。陳氏太極拳距今已有六百多年的歷史。在明朝洪武年間,陳氏祖先從山西洪洞縣遷居河南溫縣,以家傳陰陽開合之理法,參以戚繼光拳經,編造拳套,以其獨特運轉之纏絲勁,而形成為巧妙無比之太極拳。之後,經由陳氏太極拳更衍生出楊、吳、武、孫等各式的太極拳,且各有所長,故實為極珍貴,且屬極上乘的中華傳統武術。

1949年來台之後,雖陸續教了些弟子但為數不多;迨至1973年公職退休後,致力於推廣學者日眾。進而以靜廬太極拳社為指導中心,成立了中華民國太極拳總會陳氏太極拳分會。1996年潘大師仙逝後,第一代弟子們感懷潘大師一世對太極拳之貢獻,欲追隨此傳承之志業,於是眾志成城,成立了全國性的中華陳氏太極拳協會,並開枝散葉,各自成立協會社團教練場努力宣揚陳氏太極拳,並秉持著潘師一貫的作風,將「承續傳統,修身養性。」以為鍛鍊之目標,為傳統武學承續而努力。