作者彙整: ttadmin

20211211太極藝術美學獅子會“太極之夜”林耿永老師的表演

一個人走的快ヽ一群人走得遠

練太極拳的同學們︰我們沒有能力教”很會打的拳” ,也沒有能力教”不怕挨打的拳” ,但是我們絕不能教”會挨打的拳” 。

協會的教學理念︰ 練的明明白白,練的輕輕鬆鬆,練的自然活用,練的健康快樂。 讀懂身體這本書,協調身心靈,得到健康快樂的太極之道。

四位助教將秉持協會的教學理念分享練拳心得予同學,助教們練拳均超過10年以上,德行及專業在社會上亦受好評。 四位助教簡歷如下︰  陳振華 1970年出生於台北市,籍貫台灣台中。 輔大景觀設計系畢業,目前於天母的景觀工程公司上班,家住北投,太太在榮總心臟加護病房上班,有一個2016年出生的兒子。 小時侯喜歡製作模型玩具及球類運動,畢業進入社會工作後,因為不明原因的背痛,開啟了陳氏太極拳的學習之路,拜師洪允和老師,與林耿永師兄相互錘鍊,至今約有15年的學習經歷。除了打拳也喜歡書法及水墨鑑賞收藏。 學拳除了解決我的不明疼痛外,放鬆及用力勿過亦貫通了書法學習,體悟出不用多餘的力,才能懸肘寫字力透紙背;也學會了跟身體對話及溝通。

陳振華 1970年出生於台北市,籍貫台灣台中。 輔大景觀設計系畢業,目前於天母的景觀工程公司上班,家住北投,太太在榮總心臟加護病房上班,有一個2016年出生的兒子。 小時侯喜歡製作模型玩具及球類運動,畢業進入社會工作後,因為不明原因的背痛,開啟了陳氏太極拳的學習之路,拜師洪允和老師,與林耿永師兄相互錘鍊,至今約有15年的學習經歷。除了打拳也喜歡書法及水墨鑑賞收藏。 學拳除了解決我的不明疼痛外,放鬆及用力勿過亦貫通了書法學習,體悟出不用多餘的力,才能懸肘寫字力透紙背;也學會了跟身體對話及溝通。

江大欣 1970年生於台北市。 自幼喜好各種鍛鍊身心的學問,拜茅山李貢銘先生為師修煉禪宗、道家與西藏密宗三十餘年。 1993年曾短暫從學於螳螂拳李鴻傑老師。2004年學習養正館日本柔術。2011年向洪允和老師學習陳氏太極拳。2016年起向林耿永師兄學習陳氏太極拳老架與小架至今。

江大欣 1970年生於台北市。 自幼喜好各種鍛鍊身心的學問,拜茅山李貢銘先生為師修煉禪宗、道家與西藏密宗三十餘年。 1993年曾短暫從學於螳螂拳李鴻傑老師。2004年學習養正館日本柔術。2011年向洪允和老師學習陳氏太極拳。2016年起向林耿永師兄學習陳氏太極拳老架與小架至今。

林奕志 1984年生於台灣桃園,單身。 讀大學時進入學校國術社,於學長處習得兵器四門棍法和基礎槍法,並與此同時接觸到陳氏太極拳!唯出社會後中斷5年,復又重新學習!平日除練拳亦愛玩玉石、撿玉石、釣魚、釣蝦等! 2004年向朱國程老師學習陳式太極拳基礎24式、競賽套路48式和老架! 2015年向林耿永老師學習陳氏太極拳老架與小架至今!

蔡宏奇 1986年生於台灣桃園,單身。 主職電子電機相關工作,除了太極拳 也喜愛游泳、看電影、旅遊等活動,個性內向但樂觀、隨和且不好爭鬥;從小愛看武術性質電影,於2005年就讀新竹大學二年級時加入國術社,並初次接觸陳氏太極,由朱國程老師指導,在學期間學習 簡易24式、老架64式;2015由於朱老師仙逝,之後改由老師的師弟-林耿永老師接手教導至今,並重新學習陳氏太極24式、48式競賽套路、老架64式、小架。

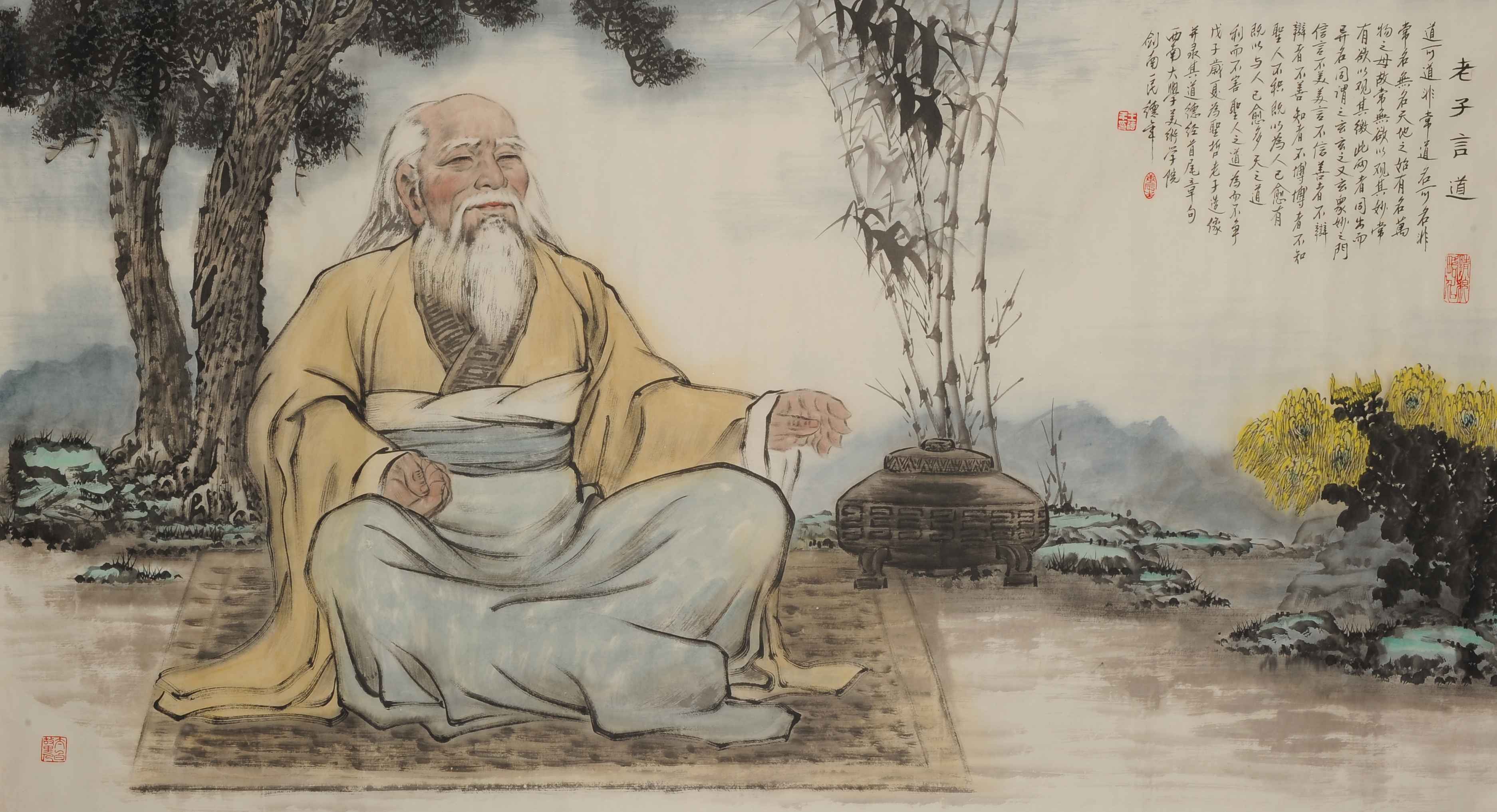

老子(馬王堆帛書甲乙本校勘版)

德 篇

第一章 論德(38)

上德不德 是以有德 下德不失德 是以无德

上德无爲 而无以爲也 上仁爲之 而无以爲也 上義爲之 而有以爲也 上禮爲之 而莫之應也 則攘臂而乃之

故失道而後德 失德而後仁 失仁而後義 失義而後禮 夫禮者 忠信之泊也 而亂之首也

前識者 道之華也 而愚之首也

是以大丈夫居其厚 而不居其泊 居其實 而不居其華 故去皮取此

第二章 得一(39)

昔之得一者 天得一以清 地得一以寧 神得一以霝 浴得一以盈 侯王得一以爲天下正

其至之也 謂天毋已清將恐裂 謂地毋已寧將恐發 謂神毋已靈將恐歇 謂浴毋已盈將恐竭 謂侯王毋已貴以高將恐蹶

故必貴而以賤爲本 必高矣而以下爲基

夫是以侯王自謂孤 寡 不榖 此其賤之爲本欤 非也

故致數與无與 是故不欲祿祿若玉 硌硌若石

第三章 聞道(41)

20210118 林耿永老師於“中華愛茶人藝術文化交流會”成立大會中表演

20201226林耿永老師在國際獅子會維德之夜表演

20201227東眼山國家森林遊樂區之旅

陳鑫語錄69-太極拳纏絲法詩

七言古

動則生陽靜生陰,一動一靜互為根。

果然識得環中趣,輾轉隨意見天真。

其二

陰陽無始又無終,來往屈伸寓化工。

此中消息真參透,圓轉隨意運鴻濛。

其三

一陣清來一陣迷,連環闔闢賴撕提。

理經三昧方才亮,靈境一片是破璃。

五言古

理境原無盡,端由結蟻誠。

三年不窺園,壹志並神凝。

自當從良師,又宜訪高朋。

處處循規矩,一線啟靈明。

一層深一層,層層意無窮。

一開連一合,開合遞相承。

有時引入勝,工欲罷不能。

時習加黽勉,日上自蒸蒸。

一旦無障礙,恍然悟太空。

20201128″愛在炫寬有您真好”慈善表演太極和諧

陳鑫語錄68—太極拳發蒙纏絲勁論